JOURNAL

パートナーである生産者との向き合い方/INTERVIEW

オールインクルーシブな社会における生産者との関係 わたしたちは、モノづくりを通して、ただ社会システムや資源の現状維持を目指すのではなく、「つくればつくるほど、社会が良くなっていく」ことを目指しています。そのための第一歩として、SOLITができることは生産者との関係を考えることでした。 大量生産を前提としたモノづくりを行う企業の多くは、付属品や販売価格を決定したうえで工場に製造を依頼します。そのため、工場で働く人たちは、製造効率を高めたりデザインをより良くしたりするために縫製方法や価格などを検討する余地がなく、指定された通りに商品を作るだけになってしまいます。 しかし、このような方法だと、工場で働く人のモチベーションの低下や技術の伝承が途絶えることにつながりかねません。さらに、生産者と依頼した企業側に上下関係が生まれてしまうと考えています。そのため、SOLITではプロダクトの生産を担っている工場をチームの一員として対話をし、対等なパートナーシップを確立しています。 「パートナー」としてともに歩んでいくということ 今回は、SOLITの生産を担う中国の工場「WIN」の、総経理の黄さん、副総経理の彭さん、日本の企業と工場との懸け橋をしてくださる柳さんにご協力いただき、SOLITとの関わりについて実際にどのように感じているかについてインタビューをさせていただきました。 ーSOLITの生産を受け入れてくださった理由を教えていただけますか? 2つあります。1つ目は、WINで働く仲間たちが主体的に関わることができるからです。今までは、工場は依頼された仕事をするという立場がメインであったのですが、わたしたちは自分たちがデザインをしながらお客様に共感してもらえるようにしたいとずっと思っていました。そんな時、わたしたちを「パートナー」として接してくれるSOLITと出会うことができ、ぜひ一緒に仕事をしたいと思いました。 2つ目は、SOLITの社長である田中さんの個人的な魅力に惹かれたからです。人間は善悪の「善」の部分を必ず持っていると思いますが、彼女はその社会に貢献したいという想いを、さらに商業ベースにのせ、人のために行動に移そうとしています。その姿に共感しています。 ーSOLITの生産を受け入れたことによって、組織の体制面や社員のマインド面において変化したことはありますか? まず、モチベーションという意味では、会社の中の雰囲気が今まで以上に良くなりました。例えば、WINの中にも体が不自由な方がいるのですが、そのような人たちの気持ちを理解できるようになったり、車いすを借りてきて一緒に仕様面を考えたりと、皆の気持ちが温かくなったと感じています。 SOLITと仕事をしていることで、社会貢献という偉大なことに関わっているという点で自分に誇りを持つことができる上に、SOLITが本来人間の持っている善や温かさを引き出してくれた感覚があります。 また、技術面に関しても、SOLITの社員によるレクチャーのおかげで生産する商品の仕様に関してより良くしたいという想いから、どんどん案がでるようになりました。SOLITとのミーティングを通して、WINの社員一人ひとりが自主的に技術面での意見を出すことができ、主体的な仕事を心掛けるようになりました。 ーSOLITとの関わりを継続していただいている理由を教えていただけますか? やはり一番は、SOLITとは「パートナー」という感覚が強く、これからも一緒に仕事をしていきたいと思っているからです。それに加えて、SOLITの商品は同じものを作り続けるのではなく新しいアイテム、しかも今まで世に出ていないアイテムが次から次へと出るので、想像力の面でも自分たちの成長につながると思っています。また、他社との差別化を目的とするのではなく、皆がデザインに関わり、「より良いものをともにつくっていく」という姿勢が素敵だと感じています。 ーファッションにおける環境面や人権面での課題についてどのように捉えているのでしょうか? 環境面においては、中国政府の対応にあわせてWINでは生地選びを工夫しています。現在取り入れている生地は、リサイクル生地や裁断した際にでた糸くずを再生してつくった生地などがあります。 また、障がいのある方に対しては、特別に何かを設けるのではなく、日常生活の中で助け合う行動をしたいと思っています。その点において、SOLITと関わり続けながら、ともに歩んでいきたいと思います。 ーどのような社会の実現を目指しているのでしょうか? 一つひとつの国や、そこで生まれる社会が大きな家族のようになってほしいと心から思っています。SOLITと関わるようになってから、本当に多様な人や多様な価値観に触れ合うことができ、視野が広がると同時にその中で困っている人たちの力になりたいと強く感じるようになりました。 WINでは衣服をつくることがメインですが、衣服だけでなく様々な分野で社会という家族を支えられるものを作りたいです。 ーSOLITの今後に期待していただいていることはどんなことでしょうか? SOLITはいつも新しい情報や良いニュース、イベント情報などをくれるので勉強になっています。特にサステナブルの観点でSOLITは新しい発想や情報をいっぱい持っているので、ぜひ私たちにも共有していただけると嬉しいです! また、もう一つ欲を言えば、私たちも商業的な組織なので、SOLITの世の中への影響力の拡大とともに、経済的な発展も心から期待しています。 線引きするのではなく、1つのチームとして 多くの場合、生産者と生産を依頼する企業の関係のように、無意識のうちに役割の異なる2者の間に行き過ぎた上下関係を生み出してしまっている可能性があります。今回インタビューをさせていただき、SOLITとWINの関係性を肌で感じたとき、互いに尊重しあい、刺激を与え合ったりして、ともにチームとして歩んでいく関係がとても魅力的に感じました。 SOLITの想いに共感し、一緒に考え、支えてくださるWINの存在がなければ、わたしたちは間違いなくここまで歩むことはできませんでした。WINのメンバーは、オールインクルーシブな社会の実現を目指す信頼できるパートナーであり、日々感謝の気持ちでいっぱいです。 これからもWINのメンバーとオールインクルーシブな社会の実現のためにともに歩んでいきたいと考えております。

パートナーである生産者との向き合い方/INTERVIEW

オールインクルーシブな社会における生産者との関係 わたしたちは、モノづくりを通して、ただ社会システムや資源の現状維持を目指すのではなく、「つくればつくるほど、社会が良くなっていく」ことを目指しています。そのための第一歩として、SOLITができることは生産者との関係を考えることでした。 大量生産を前提としたモノづくりを行う企業の多くは、付属品や販売価格を決定したうえで工場に製造を依頼します。そのため、工場で働く人たちは、製造効率を高めたりデザインをより良くしたりするために縫製方法や価格などを検討する余地がなく、指定された通りに商品を作るだけになってしまいます。 しかし、このような方法だと、工場で働く人のモチベーションの低下や技術の伝承が途絶えることにつながりかねません。さらに、生産者と依頼した企業側に上下関係が生まれてしまうと考えています。そのため、SOLITではプロダクトの生産を担っている工場をチームの一員として対話をし、対等なパートナーシップを確立しています。 「パートナー」としてともに歩んでいくということ 今回は、SOLITの生産を担う中国の工場「WIN」の、総経理の黄さん、副総経理の彭さん、日本の企業と工場との懸け橋をしてくださる柳さんにご協力いただき、SOLITとの関わりについて実際にどのように感じているかについてインタビューをさせていただきました。 ーSOLITの生産を受け入れてくださった理由を教えていただけますか? 2つあります。1つ目は、WINで働く仲間たちが主体的に関わることができるからです。今までは、工場は依頼された仕事をするという立場がメインであったのですが、わたしたちは自分たちがデザインをしながらお客様に共感してもらえるようにしたいとずっと思っていました。そんな時、わたしたちを「パートナー」として接してくれるSOLITと出会うことができ、ぜひ一緒に仕事をしたいと思いました。 2つ目は、SOLITの社長である田中さんの個人的な魅力に惹かれたからです。人間は善悪の「善」の部分を必ず持っていると思いますが、彼女はその社会に貢献したいという想いを、さらに商業ベースにのせ、人のために行動に移そうとしています。その姿に共感しています。 ーSOLITの生産を受け入れたことによって、組織の体制面や社員のマインド面において変化したことはありますか? まず、モチベーションという意味では、会社の中の雰囲気が今まで以上に良くなりました。例えば、WINの中にも体が不自由な方がいるのですが、そのような人たちの気持ちを理解できるようになったり、車いすを借りてきて一緒に仕様面を考えたりと、皆の気持ちが温かくなったと感じています。 SOLITと仕事をしていることで、社会貢献という偉大なことに関わっているという点で自分に誇りを持つことができる上に、SOLITが本来人間の持っている善や温かさを引き出してくれた感覚があります。 また、技術面に関しても、SOLITの社員によるレクチャーのおかげで生産する商品の仕様に関してより良くしたいという想いから、どんどん案がでるようになりました。SOLITとのミーティングを通して、WINの社員一人ひとりが自主的に技術面での意見を出すことができ、主体的な仕事を心掛けるようになりました。 ーSOLITとの関わりを継続していただいている理由を教えていただけますか? やはり一番は、SOLITとは「パートナー」という感覚が強く、これからも一緒に仕事をしていきたいと思っているからです。それに加えて、SOLITの商品は同じものを作り続けるのではなく新しいアイテム、しかも今まで世に出ていないアイテムが次から次へと出るので、想像力の面でも自分たちの成長につながると思っています。また、他社との差別化を目的とするのではなく、皆がデザインに関わり、「より良いものをともにつくっていく」という姿勢が素敵だと感じています。 ーファッションにおける環境面や人権面での課題についてどのように捉えているのでしょうか? 環境面においては、中国政府の対応にあわせてWINでは生地選びを工夫しています。現在取り入れている生地は、リサイクル生地や裁断した際にでた糸くずを再生してつくった生地などがあります。 また、障がいのある方に対しては、特別に何かを設けるのではなく、日常生活の中で助け合う行動をしたいと思っています。その点において、SOLITと関わり続けながら、ともに歩んでいきたいと思います。 ーどのような社会の実現を目指しているのでしょうか? 一つひとつの国や、そこで生まれる社会が大きな家族のようになってほしいと心から思っています。SOLITと関わるようになってから、本当に多様な人や多様な価値観に触れ合うことができ、視野が広がると同時にその中で困っている人たちの力になりたいと強く感じるようになりました。 WINでは衣服をつくることがメインですが、衣服だけでなく様々な分野で社会という家族を支えられるものを作りたいです。 ーSOLITの今後に期待していただいていることはどんなことでしょうか? SOLITはいつも新しい情報や良いニュース、イベント情報などをくれるので勉強になっています。特にサステナブルの観点でSOLITは新しい発想や情報をいっぱい持っているので、ぜひ私たちにも共有していただけると嬉しいです! また、もう一つ欲を言えば、私たちも商業的な組織なので、SOLITの世の中への影響力の拡大とともに、経済的な発展も心から期待しています。 線引きするのではなく、1つのチームとして 多くの場合、生産者と生産を依頼する企業の関係のように、無意識のうちに役割の異なる2者の間に行き過ぎた上下関係を生み出してしまっている可能性があります。今回インタビューをさせていただき、SOLITとWINの関係性を肌で感じたとき、互いに尊重しあい、刺激を与え合ったりして、ともにチームとして歩んでいく関係がとても魅力的に感じました。 SOLITの想いに共感し、一緒に考え、支えてくださるWINの存在がなければ、わたしたちは間違いなくここまで歩むことはできませんでした。WINのメンバーは、オールインクルーシブな社会の実現を目指す信頼できるパートナーであり、日々感謝の気持ちでいっぱいです。 これからもWINのメンバーとオールインクルーシブな社会の実現のためにともに歩んでいきたいと考えております。

長田区の概念にとらわれないダイバーシティの形/INTERVIEW

わたしたちは、オールインクルーシブな社会の実現を目指すにあたり、国内外さまざまな場所を訪れてきました。そんな中で出会った兵庫県神戸市長田区の人々。長田区には、多様な人が集まり、国籍・年齢・障がい・言語などの様々な違いを受け入れ、楽しむ文化があることを知り、まさにオールインクルーシブな社会を体現している町のようだと感じました。 今回は、そんな長田区で活動をされている皆さんにインタビューをさせていただきました。お話を伺ったのは、長田区役所地域協働課の渡辺祥弘さんと上達弘明さん、そして関東から長田区のダイバーシティの形に魅了され、移住された保育士起業家 / 合同会社こどもみらい探求社の小笠原舞さんです。 (左から上達さん、小笠原さん、渡辺さん) 企業や組織のような「同じパーパス」を持った人々の集まりではないからこそ、強制することをせず、「多様な人々が暮らしやすい町を実現するために大切なこと」について知っていただければと思います。 多様性が注目された時代だからではなく、あくまで自然体で助け合い、尊重し合ってきた ー長田区の魅力はどのようなところにあると思いますか? 小笠原さん:暮らしの中で当たり前に「助け合う文化」があることだと思います。その前提として、障がいの有無や年齢などの違いにフォーカスするのではなく、そもそもみんな違うという価値観があるように感じます。 本当はどこでもそうですが、長田の町は多様な人が自分たちのペースで生活していることをよく目にするの で、その人に聞いてサポートが必要であれば協力する。それは「多様性」という言葉があるから、または言われたからやるというわけではなく、日常的に染みついているんだと思います。 これがとても大事なポイントな気がしていて...。もちろん「多様性」という言葉から多様な人が暮らしやすいまちづくりを意識することも大事だと思いますが、作ろうとするのではなく自然に助け合う意識が残っているのが長田区の魅力だと感じます。 渡辺さん:長田区の人は、「その人がよければそれでいいんじゃないかな」という考え方と「その人が困っているのであれば力になりたいな」という考え方を持っている人が多いのだと思います。 ー長田区について調べてみると、行政や市民、お隣さん同士の距離の近さが魅力の1つだと感じました。そのような距離感を実現できている秘訣は何でしょうか。 渡辺さん: 1つ目は年齢、性別、職業、国籍などの肩書きではなく1人の人間、友達として接する人が多いことです。僕自身、仕事上の立場としては区の職員であるけれど、だからといって特別扱いされるわけではなく距離を置かれるわけでもないんですよね。気軽に相談してくれたりイベントに呼んでくれたり、フラットに接してくれるのがとても居心地がいいです。 2つ目は阪神・淡路大震災の影響です。長田区はこの震災により甚大な被害を受けました。そこでお互いに助け合い、なんとか乗り越えてきた経験が残っているからこそ、人とのつながりを大切にする人が非常に多いと思います。 3つ目は下町であること。これは長田区だけではなくほかの地域にもある部分だと思いますが、長屋やベンチ、路地がたくさんあったりといった下町ならではの構造によって、自然と人と人との距離が近づいてコミュニティができるのだと思います。 上達さん:町の構造に関して言うと、公共的なものだけでなく銭湯の待合室や喫茶店、粉もん屋 などの物理的に距離が近くなる場所が町の社交場としてあり、そこで立場を超えて話をするということがよく見受けられます。 小笠原さん:たしかに、社交場は余談や雑談が自然と生まれやすく、関係ができやすいと思います。そのような余白がいたるところに残っていることも町全体で共助のコミュニティをつくることができるのかもしれないなと感じています。 私は他者を思いやる気持ちによってダイバーシティが成り立っている長田区の構造が面白いと思って移住してきました。しかし、それは裏を返すと他者を思いやる気持ちがなくなると長田区の自然と形成されているダイバーシティの形や文化がなくなってしまうと思っています。 だからこそ、介護や教育、就労支援、芸術の分野で活動する私を含めた実践者と、渡辺さんと上達さんを含めた行政として町全体を見て環境を整える役割をする人たちが1つのチームとして連携していく必要があると感じています。 違いを面白がったり、お互いに尊重したり、行政と住民がフラットに相談しあったり、コラボしたりと、そんな関わり方を通して町の文化や価値観を守っています。 「自分」の概念を広くすることから生まれる助け合い 渡辺さん:あとは、長田区に住んでいて感じることとして「自分という概念が広い」ことが挙げられると思います。 例えば、家族や友達、同僚を含めて自分と考えたりといった意識が長田区の人々にあるように感じます。損得を考えて行動するのではなく、みんな友達だから友達は幸せでいてほしいというような感覚です。 上達さん:活動する人も、まだ見ぬ誰かのためというよりも身の回りにいる人が困っていて、その人のために何ができるかを考え、行動する人が多いように感じます。それが渡辺さんの言う「自分という概念が広い」ことでもある と思います。...

長田区の概念にとらわれないダイバーシティの形/INTERVIEW

わたしたちは、オールインクルーシブな社会の実現を目指すにあたり、国内外さまざまな場所を訪れてきました。そんな中で出会った兵庫県神戸市長田区の人々。長田区には、多様な人が集まり、国籍・年齢・障がい・言語などの様々な違いを受け入れ、楽しむ文化があることを知り、まさにオールインクルーシブな社会を体現している町のようだと感じました。 今回は、そんな長田区で活動をされている皆さんにインタビューをさせていただきました。お話を伺ったのは、長田区役所地域協働課の渡辺祥弘さんと上達弘明さん、そして関東から長田区のダイバーシティの形に魅了され、移住された保育士起業家 / 合同会社こどもみらい探求社の小笠原舞さんです。 (左から上達さん、小笠原さん、渡辺さん) 企業や組織のような「同じパーパス」を持った人々の集まりではないからこそ、強制することをせず、「多様な人々が暮らしやすい町を実現するために大切なこと」について知っていただければと思います。 多様性が注目された時代だからではなく、あくまで自然体で助け合い、尊重し合ってきた ー長田区の魅力はどのようなところにあると思いますか? 小笠原さん:暮らしの中で当たり前に「助け合う文化」があることだと思います。その前提として、障がいの有無や年齢などの違いにフォーカスするのではなく、そもそもみんな違うという価値観があるように感じます。 本当はどこでもそうですが、長田の町は多様な人が自分たちのペースで生活していることをよく目にするの で、その人に聞いてサポートが必要であれば協力する。それは「多様性」という言葉があるから、または言われたからやるというわけではなく、日常的に染みついているんだと思います。 これがとても大事なポイントな気がしていて...。もちろん「多様性」という言葉から多様な人が暮らしやすいまちづくりを意識することも大事だと思いますが、作ろうとするのではなく自然に助け合う意識が残っているのが長田区の魅力だと感じます。 渡辺さん:長田区の人は、「その人がよければそれでいいんじゃないかな」という考え方と「その人が困っているのであれば力になりたいな」という考え方を持っている人が多いのだと思います。 ー長田区について調べてみると、行政や市民、お隣さん同士の距離の近さが魅力の1つだと感じました。そのような距離感を実現できている秘訣は何でしょうか。 渡辺さん: 1つ目は年齢、性別、職業、国籍などの肩書きではなく1人の人間、友達として接する人が多いことです。僕自身、仕事上の立場としては区の職員であるけれど、だからといって特別扱いされるわけではなく距離を置かれるわけでもないんですよね。気軽に相談してくれたりイベントに呼んでくれたり、フラットに接してくれるのがとても居心地がいいです。 2つ目は阪神・淡路大震災の影響です。長田区はこの震災により甚大な被害を受けました。そこでお互いに助け合い、なんとか乗り越えてきた経験が残っているからこそ、人とのつながりを大切にする人が非常に多いと思います。 3つ目は下町であること。これは長田区だけではなくほかの地域にもある部分だと思いますが、長屋やベンチ、路地がたくさんあったりといった下町ならではの構造によって、自然と人と人との距離が近づいてコミュニティができるのだと思います。 上達さん:町の構造に関して言うと、公共的なものだけでなく銭湯の待合室や喫茶店、粉もん屋 などの物理的に距離が近くなる場所が町の社交場としてあり、そこで立場を超えて話をするということがよく見受けられます。 小笠原さん:たしかに、社交場は余談や雑談が自然と生まれやすく、関係ができやすいと思います。そのような余白がいたるところに残っていることも町全体で共助のコミュニティをつくることができるのかもしれないなと感じています。 私は他者を思いやる気持ちによってダイバーシティが成り立っている長田区の構造が面白いと思って移住してきました。しかし、それは裏を返すと他者を思いやる気持ちがなくなると長田区の自然と形成されているダイバーシティの形や文化がなくなってしまうと思っています。 だからこそ、介護や教育、就労支援、芸術の分野で活動する私を含めた実践者と、渡辺さんと上達さんを含めた行政として町全体を見て環境を整える役割をする人たちが1つのチームとして連携していく必要があると感じています。 違いを面白がったり、お互いに尊重したり、行政と住民がフラットに相談しあったり、コラボしたりと、そんな関わり方を通して町の文化や価値観を守っています。 「自分」の概念を広くすることから生まれる助け合い 渡辺さん:あとは、長田区に住んでいて感じることとして「自分という概念が広い」ことが挙げられると思います。 例えば、家族や友達、同僚を含めて自分と考えたりといった意識が長田区の人々にあるように感じます。損得を考えて行動するのではなく、みんな友達だから友達は幸せでいてほしいというような感覚です。 上達さん:活動する人も、まだ見ぬ誰かのためというよりも身の回りにいる人が困っていて、その人のために何ができるかを考え、行動する人が多いように感じます。それが渡辺さんの言う「自分という概念が広い」ことでもある と思います。...

9月2日(土)〜30日(土)開催!#やさしいファッション革命 を巻き起こす、SOLIT! PO...

私たちSOLITは、3周年を迎えます ついに!皆様の応援やお力添えがあり、2020年9月15日に創業してからSOLIT株式会社は3周年を迎えます。 プロダクトを毎日着てくださっている方や、試着会にお越しいただいた方、会場や機会を提供してくださった方や、クラウドファンディングで支援してくださった方、そして研究や調査にお力添えいただいた方など、様々な形で関わってくださった皆様に、心から感謝を申し上げます。 3周年を記念して、9月2日(土)~30日(土)の1か月間、「新宿マルイ本館 8階 イベントスペース」 にて、POP-UP STORE & EXHIBITIONを開催します。本イベントでは、SOLIT!が来年4月に控えたバンクーバーファッションウィーク(VFW)に向けた制作の現場を間近で見たり、実際の試作品の制作現場に参加いただける機会もご用意しています。 これからも『オールインクルーシブな社会を実現する』という会社のミッションのもと、現状に満足することなく、より一層邁進していきます。今後とも、よろしくお願いいたします! コンセプトは 「ともに立ち上がる」 今回のPOP-UP STORE& EXHIBITIONは「ともに立ち上がる」をコンセプトとしています。このコンセプトは、VFWへの挑戦に向けたクラウドファンディングやSOLITの3周年記念、さらに「オールインクルーシブな社会」を目指すためのムーブメントが、多くの支援者の方々や、今回のPOP-UP STORE& EXHIBITIONで出会う皆様によって加速することを願って設定しました。 このJOURNALでは「SOLIT! POP-UP STORE & EXHIBITION」でどのようなことが体験できるのかについてご紹介させていただきます。 開催概要 日時:2023年9月2日(土) - 30日(土) 11:00~20:00※ 9月1日(金)...

9月2日(土)〜30日(土)開催!#やさしいファッション革命 を巻き起こす、SOLIT! PO...

私たちSOLITは、3周年を迎えます ついに!皆様の応援やお力添えがあり、2020年9月15日に創業してからSOLIT株式会社は3周年を迎えます。 プロダクトを毎日着てくださっている方や、試着会にお越しいただいた方、会場や機会を提供してくださった方や、クラウドファンディングで支援してくださった方、そして研究や調査にお力添えいただいた方など、様々な形で関わってくださった皆様に、心から感謝を申し上げます。 3周年を記念して、9月2日(土)~30日(土)の1か月間、「新宿マルイ本館 8階 イベントスペース」 にて、POP-UP STORE & EXHIBITIONを開催します。本イベントでは、SOLIT!が来年4月に控えたバンクーバーファッションウィーク(VFW)に向けた制作の現場を間近で見たり、実際の試作品の制作現場に参加いただける機会もご用意しています。 これからも『オールインクルーシブな社会を実現する』という会社のミッションのもと、現状に満足することなく、より一層邁進していきます。今後とも、よろしくお願いいたします! コンセプトは 「ともに立ち上がる」 今回のPOP-UP STORE& EXHIBITIONは「ともに立ち上がる」をコンセプトとしています。このコンセプトは、VFWへの挑戦に向けたクラウドファンディングやSOLITの3周年記念、さらに「オールインクルーシブな社会」を目指すためのムーブメントが、多くの支援者の方々や、今回のPOP-UP STORE& EXHIBITIONで出会う皆様によって加速することを願って設定しました。 このJOURNALでは「SOLIT! POP-UP STORE & EXHIBITION」でどのようなことが体験できるのかについてご紹介させていただきます。 開催概要 日時:2023年9月2日(土) - 30日(土) 11:00~20:00※ 9月1日(金)...

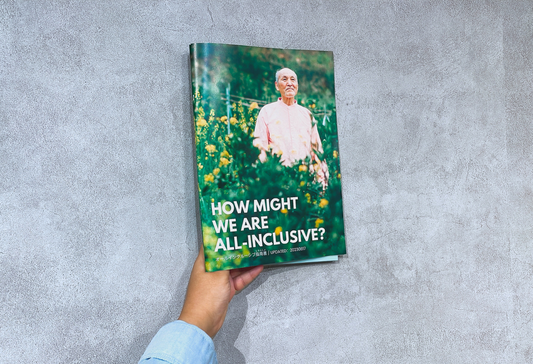

HOW MIGHT WE AREALL-INCLUSIVE? / オールインクルーシブ指南書

はじめに SOLIT株式会社は、2023年9月15日に3周年を迎えます。これを期に、わたしたちSOLIT株式会社が目指す、多様な人も地球環境も誰もどれも取り残さない「オールインクルーシブ」な社会の実現に向けて一つの冊子を制作しました。 タイトルは「HOW MIGHT WE AREALL-INCLUSIVE? / オールインクルーシブ指南書」です。 わたしたちは、微力であったとしてもスパイラルアップしているのだと信じ、まずは挑戦し、邁進し続けてきました。この3年の間に、受賞確率1%未満とされるiF DESIGN AWARDにて、GoogleやAppleと同等のデザインのレベルであるとの評価までしていただくことができました。これは、これまで一緒に歩んできた仲間、みなさんのおかげだと確信しています。 しかし、わたしたちの実現したいオールインクルーシブな社会は、わたしたちのような少人数で小さな会社の力だけでは、まだまだ実現できないのです。さらにたくさんの仲間が必要です。 今回のJOURNALでは、わたしたちが本冊子を制作しようとした目的や、具体的にどんな内容が書かれているのか、どんな方に読んでほしいのかなどを合わせてご紹介しています。ぜひ最後までご覧ください。 指南書のご購入はこちらから 本冊子の目的と構成について この時代に、わたしは、わたしたちは、なにができるだろう。 そんな希望と、願いと、自分への失望と、社会への愛ある怒りを込めて、わたしたちが目指すオールインクルーシブな社会を実現するための仲間を集めるために、「HOW MIGHT WE ARE ALL-INCLUSIVE? / オールインクルーシブ指南書」を書き上げました。 そのため、この本は現代社会に対する違和感をもち、諦めることなく、よりよい社会を目指すために立ちあがろうとする人に読んでもらいたいと思っています。そのような方々が、行動を起こすことを目的とするため、本冊子は、目次に記載の通り、大きく分けて3つの章に分けてまとめています。 「HOW MIGHT WE AREALL-INCLUSIVE? / オールインクルーシブ指南書」の目次...

HOW MIGHT WE AREALL-INCLUSIVE? / オールインクルーシブ指南書

はじめに SOLIT株式会社は、2023年9月15日に3周年を迎えます。これを期に、わたしたちSOLIT株式会社が目指す、多様な人も地球環境も誰もどれも取り残さない「オールインクルーシブ」な社会の実現に向けて一つの冊子を制作しました。 タイトルは「HOW MIGHT WE AREALL-INCLUSIVE? / オールインクルーシブ指南書」です。 わたしたちは、微力であったとしてもスパイラルアップしているのだと信じ、まずは挑戦し、邁進し続けてきました。この3年の間に、受賞確率1%未満とされるiF DESIGN AWARDにて、GoogleやAppleと同等のデザインのレベルであるとの評価までしていただくことができました。これは、これまで一緒に歩んできた仲間、みなさんのおかげだと確信しています。 しかし、わたしたちの実現したいオールインクルーシブな社会は、わたしたちのような少人数で小さな会社の力だけでは、まだまだ実現できないのです。さらにたくさんの仲間が必要です。 今回のJOURNALでは、わたしたちが本冊子を制作しようとした目的や、具体的にどんな内容が書かれているのか、どんな方に読んでほしいのかなどを合わせてご紹介しています。ぜひ最後までご覧ください。 指南書のご購入はこちらから 本冊子の目的と構成について この時代に、わたしは、わたしたちは、なにができるだろう。 そんな希望と、願いと、自分への失望と、社会への愛ある怒りを込めて、わたしたちが目指すオールインクルーシブな社会を実現するための仲間を集めるために、「HOW MIGHT WE ARE ALL-INCLUSIVE? / オールインクルーシブ指南書」を書き上げました。 そのため、この本は現代社会に対する違和感をもち、諦めることなく、よりよい社会を目指すために立ちあがろうとする人に読んでもらいたいと思っています。そのような方々が、行動を起こすことを目的とするため、本冊子は、目次に記載の通り、大きく分けて3つの章に分けてまとめています。 「HOW MIGHT WE AREALL-INCLUSIVE? / オールインクルーシブ指南書」の目次...

「対話」から生まれた新しい価値/INTERVIEW

わたしたちが目指す「多様な人も、動植物も、地球環境も、誰もどれも取り残さないオールインクルーシブな社会」の実現は、SOLITだけの力で、手が届くものではありません。オールインクルーシブな社会の考え方に共感をしてくれる個人の存在、家庭の存在、企業の存在、町の存在などがいて、みんながそれぞれのオールインクルーシブに向かって取り組む必要があります。 そんなオールインクルーシブな社会に共感し、そして会社として具体的な取り組みを行っている、コクヨ株式会社(以下、コクヨ社)。今回は、コクヨ社でオールインクルーシブな取り組みの実践者として働く、井田幸男さん(CSV本部サステナビリティ推進室 理事)、林友彦さん(ワークプレイス事業本部ものづくり本部シーティング開発部大阪グループ・社会のWell-beingタスクフォース兼務)、江崎舞さん(働き方改革室・社会のWell-beingタスクフォース兼務)にインタビューをしました。 コクヨでは、一人ひとりが多様な人の違いを受け入れ、尊重することで、個人が自分らしく能力が発揮できる環境を整えるというD&I(Diversity&Inclusion)の取り組みに加え、それによって生まれた価値を、より多くの人に届けるという「D&I&I(Diversity&Inclusion&Innovation)」という取り組みも行っています。 今回のJOURNALで、企業が今取り組むべき課題はどのようなものなのか、D&Iに全社で取り組む意思決定は社内外にどのような影響をもたらすのかなどについて知っていただけると嬉しいです。 「新しい価値」への期待から生まれたコクヨのD&I&I(Innovation) ー部署やチームごとの取り組みではなく、全社の意思決定としてコクヨがD&Iの推進を決めた理由を教えていただけますか? 井田さん:最初のきっかけは強烈な課題意識でした。例えば、障がいのある方への企業の取り組みでいうと、障害者雇用促進法における法定雇用率の基準を満たしているからD&Iに取り組んでいるという考え方もあると思います。しかし、私たちは「法定雇用率を守るだけで果たして多様性を包括できているのか」という課題意識のもと、議論が始まったのが意思決定の前提としてあります。 議論をするうえで、2つの問題提起をしました。 1つ目は、「D&Iの取り組みは障がいがある人だけが対象なのか」ということです。例えば、セクシュアルマイノリティや高齢者、ヤングケアラーなど多様性への取り組みの対象としてもっと視野を広げるべきなのではないかということを考えました。 2つ目は、「インクルージョンしているって何だろう」ということです。例えば、特例子会社によって障がいがある人を雇用することはできているけれど、コクヨで働く社員がそこで働く方たちと対話を重ねて、一緒に仕事をすることはできていないという状況がありました。そのやり方の延長線上では、これから先、通用しないのではないかと考えました。 ー議論の中で、どのように意思決定をしたのでしょうか? 井田さん:意思決定においては2つのポイントがあります。 1つ目は、経営における課題としてとらえたことです。人事という1つの部署や特例子会社だけが取り組むべき課題であるのか、ということを考えたとき、経営として全社で取り組む課題だという結論に至りました。 2つ目は、なぜ全社の意思決定としたのかという部分にもつながりますが、コクヨが今後成長したい方向性とD&Iの方向性が一致したことが挙げられます。例えば、段差のあるオフィスや右利きの人用に作られているはさみなどによって起こる困りごとを、当事者と対話を重ねることで解決できるとすれば、そのニーズは必ずあるはずで、コクヨにとっても新しい価値になるのではないかと考えました。 ーリターンのスピード感が求められる大企業にとってD&Iに取り組むことは難しいことだと思いますが、大企業としてD&Iに取り組むことへの価値はどのようにとらえているのでしょうか? 井田さん:すごく簡単に言うと、イノベイティブということだと思います。リターンという観点においては、困りごとを解決することによって社会システムが良くなると、それに対してお金を払ってでも取り組もうという考えになると思うので、経済合理性の面ではリターンのあることだととらえています。 また、世の中に対する価値観のセットという点においても重要なことだと思っています。社会システムが「障がい」を作り出しているととらえ、それを無くすための事業活動をするという新たな価値観を示すことができると考えています。 ー「イノベイティブ」という言葉がありましたが、それがコクヨがかかげているD&I&I(Innovation)につながっているということなのでしょうか? 井田さん:そうですね。コクヨの考えるD&Iの形は、社内の困っている人にむけて、オフィスの段差や家具、文房具などの在り方を考え、試してみて一緒に働く環境を整えることです。そして、コクヨの考えるD&I&I(Innovation)は、社内で試したものを商品化して販売することによって社内にとどまらず、世の中で困っているより多くの人に価値を届けられるということです。 インクルーシブデザインに期待をこめて ーこれまでの具体的なD&I&Iの取り組みを教えていただけますか。 井田さん:私は主にD&Iの部分を担っています。D&Iにおける具体的な取り組みは、2030年チャレンジ目標として「インクルーシブデザインを経た新シリーズ上市率を50%以上にする」とKPIを設定するなど、全社としての目標を掲げたことが大きいと思います。一般的に、企業は来年度の売り上げ目標を提示し、株価が上がったり下がったりするという構造なのですが、このような社会的な価値に対しても、会社として目標を設定しました。 これは、外部に対してとは別に内部に対しても大きな影響があったと思います。例えば、商品の開発においては、開発プロセスにインクルーシブデザインを加えるとなると、単純に仕事が増え、負担やコストがかかってしまう。しかし、そこに全社の目標があり、その対価としてのサラリーがしっかりあることで動きやすくなったと考えています。 林さん:私はオフィス家具の開発を通じて、主に「&I(Innovation)」の部分を担っています。「&I(Innovation)」の突破口としてオフィス家具の開発にインクルーシブデザインを取り入れているのですが、メーカー部門だけでインクルーシブデザインに対するアクションを起こせるかというとやはり難しい部分があると思うんですよね。 マスのターゲットに対して平均的なモノをつくり、より多くの利益をあげることをどうしても考えてしまうので。ただ、井田も言っていたように、全社のKPIがあることによって、勇気を持って取り組めることにつながります。慈善事業ではなく、しっかりとリターンを考えて取り組むことが、私たちのチームを後押ししてくれました。 ー数ある多様性へのアプローチの中からインクルーシブデザインに着目した理由を教えていただけますか。 井田さん:実はわたしたちには原体験があるんです。10年くらい前に、ワークショップにおいて当事者と対話を重ねて開発をするという、インクルーシブデザインを体験しました。そこでは、杖を着いた方、白杖の方、盲導犬を連れた方、ベビーカーをひいたお母さんなど、多くの人が使う役所のソファを、多様な人が使いやすいものにするにはどのようにしたらよいかを考えてデザインをしました。...

「対話」から生まれた新しい価値/INTERVIEW

わたしたちが目指す「多様な人も、動植物も、地球環境も、誰もどれも取り残さないオールインクルーシブな社会」の実現は、SOLITだけの力で、手が届くものではありません。オールインクルーシブな社会の考え方に共感をしてくれる個人の存在、家庭の存在、企業の存在、町の存在などがいて、みんながそれぞれのオールインクルーシブに向かって取り組む必要があります。 そんなオールインクルーシブな社会に共感し、そして会社として具体的な取り組みを行っている、コクヨ株式会社(以下、コクヨ社)。今回は、コクヨ社でオールインクルーシブな取り組みの実践者として働く、井田幸男さん(CSV本部サステナビリティ推進室 理事)、林友彦さん(ワークプレイス事業本部ものづくり本部シーティング開発部大阪グループ・社会のWell-beingタスクフォース兼務)、江崎舞さん(働き方改革室・社会のWell-beingタスクフォース兼務)にインタビューをしました。 コクヨでは、一人ひとりが多様な人の違いを受け入れ、尊重することで、個人が自分らしく能力が発揮できる環境を整えるというD&I(Diversity&Inclusion)の取り組みに加え、それによって生まれた価値を、より多くの人に届けるという「D&I&I(Diversity&Inclusion&Innovation)」という取り組みも行っています。 今回のJOURNALで、企業が今取り組むべき課題はどのようなものなのか、D&Iに全社で取り組む意思決定は社内外にどのような影響をもたらすのかなどについて知っていただけると嬉しいです。 「新しい価値」への期待から生まれたコクヨのD&I&I(Innovation) ー部署やチームごとの取り組みではなく、全社の意思決定としてコクヨがD&Iの推進を決めた理由を教えていただけますか? 井田さん:最初のきっかけは強烈な課題意識でした。例えば、障がいのある方への企業の取り組みでいうと、障害者雇用促進法における法定雇用率の基準を満たしているからD&Iに取り組んでいるという考え方もあると思います。しかし、私たちは「法定雇用率を守るだけで果たして多様性を包括できているのか」という課題意識のもと、議論が始まったのが意思決定の前提としてあります。 議論をするうえで、2つの問題提起をしました。 1つ目は、「D&Iの取り組みは障がいがある人だけが対象なのか」ということです。例えば、セクシュアルマイノリティや高齢者、ヤングケアラーなど多様性への取り組みの対象としてもっと視野を広げるべきなのではないかということを考えました。 2つ目は、「インクルージョンしているって何だろう」ということです。例えば、特例子会社によって障がいがある人を雇用することはできているけれど、コクヨで働く社員がそこで働く方たちと対話を重ねて、一緒に仕事をすることはできていないという状況がありました。そのやり方の延長線上では、これから先、通用しないのではないかと考えました。 ー議論の中で、どのように意思決定をしたのでしょうか? 井田さん:意思決定においては2つのポイントがあります。 1つ目は、経営における課題としてとらえたことです。人事という1つの部署や特例子会社だけが取り組むべき課題であるのか、ということを考えたとき、経営として全社で取り組む課題だという結論に至りました。 2つ目は、なぜ全社の意思決定としたのかという部分にもつながりますが、コクヨが今後成長したい方向性とD&Iの方向性が一致したことが挙げられます。例えば、段差のあるオフィスや右利きの人用に作られているはさみなどによって起こる困りごとを、当事者と対話を重ねることで解決できるとすれば、そのニーズは必ずあるはずで、コクヨにとっても新しい価値になるのではないかと考えました。 ーリターンのスピード感が求められる大企業にとってD&Iに取り組むことは難しいことだと思いますが、大企業としてD&Iに取り組むことへの価値はどのようにとらえているのでしょうか? 井田さん:すごく簡単に言うと、イノベイティブということだと思います。リターンという観点においては、困りごとを解決することによって社会システムが良くなると、それに対してお金を払ってでも取り組もうという考えになると思うので、経済合理性の面ではリターンのあることだととらえています。 また、世の中に対する価値観のセットという点においても重要なことだと思っています。社会システムが「障がい」を作り出しているととらえ、それを無くすための事業活動をするという新たな価値観を示すことができると考えています。 ー「イノベイティブ」という言葉がありましたが、それがコクヨがかかげているD&I&I(Innovation)につながっているということなのでしょうか? 井田さん:そうですね。コクヨの考えるD&Iの形は、社内の困っている人にむけて、オフィスの段差や家具、文房具などの在り方を考え、試してみて一緒に働く環境を整えることです。そして、コクヨの考えるD&I&I(Innovation)は、社内で試したものを商品化して販売することによって社内にとどまらず、世の中で困っているより多くの人に価値を届けられるということです。 インクルーシブデザインに期待をこめて ーこれまでの具体的なD&I&Iの取り組みを教えていただけますか。 井田さん:私は主にD&Iの部分を担っています。D&Iにおける具体的な取り組みは、2030年チャレンジ目標として「インクルーシブデザインを経た新シリーズ上市率を50%以上にする」とKPIを設定するなど、全社としての目標を掲げたことが大きいと思います。一般的に、企業は来年度の売り上げ目標を提示し、株価が上がったり下がったりするという構造なのですが、このような社会的な価値に対しても、会社として目標を設定しました。 これは、外部に対してとは別に内部に対しても大きな影響があったと思います。例えば、商品の開発においては、開発プロセスにインクルーシブデザインを加えるとなると、単純に仕事が増え、負担やコストがかかってしまう。しかし、そこに全社の目標があり、その対価としてのサラリーがしっかりあることで動きやすくなったと考えています。 林さん:私はオフィス家具の開発を通じて、主に「&I(Innovation)」の部分を担っています。「&I(Innovation)」の突破口としてオフィス家具の開発にインクルーシブデザインを取り入れているのですが、メーカー部門だけでインクルーシブデザインに対するアクションを起こせるかというとやはり難しい部分があると思うんですよね。 マスのターゲットに対して平均的なモノをつくり、より多くの利益をあげることをどうしても考えてしまうので。ただ、井田も言っていたように、全社のKPIがあることによって、勇気を持って取り組めることにつながります。慈善事業ではなく、しっかりとリターンを考えて取り組むことが、私たちのチームを後押ししてくれました。 ー数ある多様性へのアプローチの中からインクルーシブデザインに着目した理由を教えていただけますか。 井田さん:実はわたしたちには原体験があるんです。10年くらい前に、ワークショップにおいて当事者と対話を重ねて開発をするという、インクルーシブデザインを体験しました。そこでは、杖を着いた方、白杖の方、盲導犬を連れた方、ベビーカーをひいたお母さんなど、多くの人が使う役所のソファを、多様な人が使いやすいものにするにはどのようにしたらよいかを考えてデザインをしました。...

日常の中にあるファッションや車いす/INTERVIEW

こんにちは!SOLITインターンのあおいです。 今回、SOLIT創立初期から応援してくださっていて、YouTubeでの活動もされているSOLITユーザーの中島 幹太さんにSOLITのプロダクトの価値や、YouTube活動に対する想いなどをインタビューをしました。 実際にSOLITのプロダクトが中島さんの手元に届いてから、どのような景色を見せてもらっているか、中島さんのあたたかい人柄や言葉選びにはどのような想いが込められているかなどをぜひ知っていただきたいです。 機能面だけではなく、心の支えとしてのSOLITの価値 ーファッションにおいて、困っている(または困っていた)ことを教えていただけますか? やっぱり身近に売っている服には自分の体に合うサイズがないことです。僕は右腕が変形しているので、腕の部分が締め付けられてしまうんです。だからといって、ゆとりがある服を着ると、袖が長くて車いすが漕ぎづらくなってしまって…。 「この服いいな」と思っても実際に着てみると自分の身体に合わず、断念することがよくあります。 数ある服の中でも、中学生くらいの時からずっとジャケットに憧れがあったんですよ。でも、一般的なジャケットを売っているお店で実際に着てみると、やはり締め付けられる感覚があったり、身体に合うものが無かったりして、購入をあきらめることが多く、とっても残念だなと思っていました。 そんな時、SOLITに出会って、念願のジャケットを着ることができました。最初にこのジャケットに出会ったのは熊本の試着会の時で、腕を通した瞬間、とっても感動したのを覚えています。そこで、Dawn JacketとDawn Pantsのセットアップを購入しました。 Dawn Jacketはこちら Dawn Pantsはこちら ーありがとうございます!実際に着てみてSOLITのプロダクトのどんな部分に価値を感じてくださっていますか? 機能面と心理面の2つにおいて価値を感じています。機能面の価値としては、とにかく着心地がいいのでずっと着ていられるうえに、自分の身体に合わせて作っていただいているため、車いすを漕ぎやすいという点です。 心理面の価値は、自分への自信につながる点です。学生の頃は大学に行くときに着て行ったり、最近では大型連休で会社の同期と遊んだときにも着て行ったりと、本当にどこでもSOLITのプロダクトを着て行けるんですよね。だから、友人から「幹ちゃんといえばSOLITのセットアップのイメージだよね」とよく言ってもらえます。また、憧れのジャケットを着ることで気持ちが入って「頑張ろう!」と思えるんです。 SOLITの服が自分のイメージとして周りの人から認識してもらっていたり、憧れのジャケットによって気持ちが入ったりすることが、自分に自信をもつきっかけになります。自分の好きな服やお気に入りの服を着るとやっぱり気分が上がりますよね。 ー自分は無敵なんじゃないかと思いますよね! まさにそれです!これは障害の有無に関わらずみんな同じだと思います。お気に入りの服は自分を奮い立たせたり気分をあげたりしてくれる。そういった服に出会えたという点でSOLITに本当に感謝しています。 ーこちらこそありがとうございます。SOLITに「今後こんなことをしてほしい」といったご要望があれば聞かせていただけますか? 個人的にライダースジャケットが好きなのですが、今持っているものはきゅっと締め付けられる感覚があり、ずっと着ていると疲れてしまうことがあるので、着心地がいいライダースジャケットがあるといいなと思います。あとは、久しぶりにSOLITの皆さんとお話しできる試着会を地方でも開催していただけると嬉しいです。 YouTubeでの発信、そして「#あなたの隣に車いす」という言葉を通じて伝えたいこと ー中島さんは、共感してくれたメンバーとYouTubeチャンネルでの活動もされているのですよね。 そうなんです。「車いすいすいかんチャンネル」というチャンネル名でYouTubeでの発信をしています。SOLITのプロダクトを使ったコーデ紹介の動画も投稿させていただきました。 ーYouTube活動を始めたきっかけや、想いについて教えていただけますか?...

日常の中にあるファッションや車いす/INTERVIEW

こんにちは!SOLITインターンのあおいです。 今回、SOLIT創立初期から応援してくださっていて、YouTubeでの活動もされているSOLITユーザーの中島 幹太さんにSOLITのプロダクトの価値や、YouTube活動に対する想いなどをインタビューをしました。 実際にSOLITのプロダクトが中島さんの手元に届いてから、どのような景色を見せてもらっているか、中島さんのあたたかい人柄や言葉選びにはどのような想いが込められているかなどをぜひ知っていただきたいです。 機能面だけではなく、心の支えとしてのSOLITの価値 ーファッションにおいて、困っている(または困っていた)ことを教えていただけますか? やっぱり身近に売っている服には自分の体に合うサイズがないことです。僕は右腕が変形しているので、腕の部分が締め付けられてしまうんです。だからといって、ゆとりがある服を着ると、袖が長くて車いすが漕ぎづらくなってしまって…。 「この服いいな」と思っても実際に着てみると自分の身体に合わず、断念することがよくあります。 数ある服の中でも、中学生くらいの時からずっとジャケットに憧れがあったんですよ。でも、一般的なジャケットを売っているお店で実際に着てみると、やはり締め付けられる感覚があったり、身体に合うものが無かったりして、購入をあきらめることが多く、とっても残念だなと思っていました。 そんな時、SOLITに出会って、念願のジャケットを着ることができました。最初にこのジャケットに出会ったのは熊本の試着会の時で、腕を通した瞬間、とっても感動したのを覚えています。そこで、Dawn JacketとDawn Pantsのセットアップを購入しました。 Dawn Jacketはこちら Dawn Pantsはこちら ーありがとうございます!実際に着てみてSOLITのプロダクトのどんな部分に価値を感じてくださっていますか? 機能面と心理面の2つにおいて価値を感じています。機能面の価値としては、とにかく着心地がいいのでずっと着ていられるうえに、自分の身体に合わせて作っていただいているため、車いすを漕ぎやすいという点です。 心理面の価値は、自分への自信につながる点です。学生の頃は大学に行くときに着て行ったり、最近では大型連休で会社の同期と遊んだときにも着て行ったりと、本当にどこでもSOLITのプロダクトを着て行けるんですよね。だから、友人から「幹ちゃんといえばSOLITのセットアップのイメージだよね」とよく言ってもらえます。また、憧れのジャケットを着ることで気持ちが入って「頑張ろう!」と思えるんです。 SOLITの服が自分のイメージとして周りの人から認識してもらっていたり、憧れのジャケットによって気持ちが入ったりすることが、自分に自信をもつきっかけになります。自分の好きな服やお気に入りの服を着るとやっぱり気分が上がりますよね。 ー自分は無敵なんじゃないかと思いますよね! まさにそれです!これは障害の有無に関わらずみんな同じだと思います。お気に入りの服は自分を奮い立たせたり気分をあげたりしてくれる。そういった服に出会えたという点でSOLITに本当に感謝しています。 ーこちらこそありがとうございます。SOLITに「今後こんなことをしてほしい」といったご要望があれば聞かせていただけますか? 個人的にライダースジャケットが好きなのですが、今持っているものはきゅっと締め付けられる感覚があり、ずっと着ていると疲れてしまうことがあるので、着心地がいいライダースジャケットがあるといいなと思います。あとは、久しぶりにSOLITの皆さんとお話しできる試着会を地方でも開催していただけると嬉しいです。 YouTubeでの発信、そして「#あなたの隣に車いす」という言葉を通じて伝えたいこと ー中島さんは、共感してくれたメンバーとYouTubeチャンネルでの活動もされているのですよね。 そうなんです。「車いすいすいかんチャンネル」というチャンネル名でYouTubeでの発信をしています。SOLITのプロダクトを使ったコーデ紹介の動画も投稿させていただきました。 ーYouTube活動を始めたきっかけや、想いについて教えていただけますか?...