JOURNAL

What is SOLIT’s DE&I Training? — Beyond Learnin...

DE&I Training That Changes Organizational CultureThe term “DE&I” (Diversity, Equity & Inclusion) is becoming increasingly common, but many companies still struggle to find practical ways to implement it in the...

What is SOLIT’s DE&I Training? — Beyond Learnin...

DE&I Training That Changes Organizational CultureThe term “DE&I” (Diversity, Equity & Inclusion) is becoming increasingly common, but many companies still struggle to find practical ways to implement it in the...

A 6-Session Program Turning DE&I into Practical...

Report on the “Diversity and Inclusion Lab” Program (6 Sessions) From April to June 2025, SOLIT and the UNIVERSITY of CREATIVITY co-hosted a six-session program aimed at making D&I a...

A 6-Session Program Turning DE&I into Practical...

Report on the “Diversity and Inclusion Lab” Program (6 Sessions) From April to June 2025, SOLIT and the UNIVERSITY of CREATIVITY co-hosted a six-session program aimed at making D&I a...

Dawn one pieceについて学会発表してきました(全文公開)

日本感性工学会にて発表した「若年層障がい者のためのインクルーシブ・ジェンダーフリーファッション」について、その経緯と全文を公開いたします。

Dawn one pieceについて学会発表してきました(全文公開)

日本感性工学会にて発表した「若年層障がい者のためのインクルーシブ・ジェンダーフリーファッション」について、その経緯と全文を公開いたします。

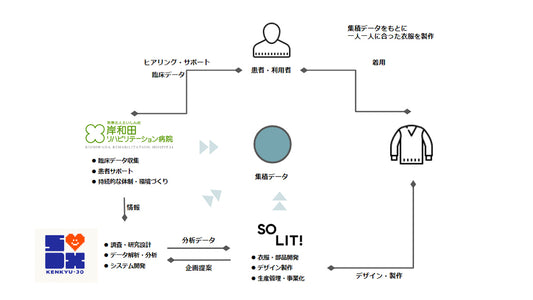

ファッションブランドと病院・研究所との協働、その研究内容と商品開発

SOLITと病院と研究所の連携 私たちSOLITでは、障がいや身体的特徴を問わず、それぞれの好みや体型に合わせてファッションを楽しめるような衣服を作っています。これまでもわたしたちの衣服開発は、SOLITの理学療法士・作業療法士など、リハビリテーションを専門とするメンバーや、服に関して違和感や課題を感じてきた、いわゆる「当事者」の仲間と一緒におこなってきました。 2021年5月からは、医療法人えいしん会岸和田リハビリテーション病院、SOLIT株式会社、SDX研究所は、岸和田リハビリテーション病院に入院している入院患者または訪問リハビリテーション利用者を主な対象とし、ファッションに対する希望を実現し、臨床データを蓄積・応用することで個別性と多様性のあるサービスと商品開発を実施しています。 今回はこれまでの研究やどのように商品への反映に至ったのか、具体的に事例を合わせてご紹介させていただきます。 協働開始時のプレスリリースはこちら これまでの具体的な研究の進め方 協働開始から約2年間、病院での入院患者さま・訪問リハビリテーション利用者のみなさまと一緒に具体的な課題解決に向けて、以下のような段階に分けて調査・研究を進めています。 具体的には、ボタンやファスナーを使った衣類の着脱に課題を感じる方が多いため、マグネットボタンのリペアやジッパータブを使用するなどの提案を実施し、患者さまとセラピストで意志を確認し、現場の状況を踏まえて選択肢を検討します。 5段階の研究・調査 1. 病院でまず10症例ヒアリングや調査をする・患者さま:現状の課題や想いなど、ご自身の意思を伝えていただく・セラピスト:現場を見て動画撮影・メモを取り、対応すべき課題と解決策を検討 2. セラピストとSOLITで該当課題を解決出来るようなツール・パッケージを検討 3. 対応可能なツールとパッケージを選び、実際に実施・検証をする 4. 個別対応する中で症例ごとの研究を深めていく 5. 患者さまご本人がどの対応を希望しているか確認し、実際に介入する 介入の方法 / ツール・パッケージ内容 SOLITの既存パーソナライズプロダクトそのものを使用して対応 SOLITの衣服に活用されているパーツやデザインを使用して対応(例えば、ボタンを変更するなど) SOLITの複数のパーツやデザインをかけあわせたパッケージを使用して対応(例えば、生地やわき周り改善) SOLIT以外のツールやデザインによる対応 研究結果:脳卒中患者に対するマグネットボタン付きシャツでの更衣練習により更衣動作が改善した事例 SOLITのプロダクトを使用した研究結果の学会発表の内容の一部をご紹介します。これは、脳卒中患者に対するマグネットボタン付きシャツでの更衣練習により更衣動作が改善した事例です。...

ファッションブランドと病院・研究所との協働、その研究内容と商品開発

SOLITと病院と研究所の連携 私たちSOLITでは、障がいや身体的特徴を問わず、それぞれの好みや体型に合わせてファッションを楽しめるような衣服を作っています。これまでもわたしたちの衣服開発は、SOLITの理学療法士・作業療法士など、リハビリテーションを専門とするメンバーや、服に関して違和感や課題を感じてきた、いわゆる「当事者」の仲間と一緒におこなってきました。 2021年5月からは、医療法人えいしん会岸和田リハビリテーション病院、SOLIT株式会社、SDX研究所は、岸和田リハビリテーション病院に入院している入院患者または訪問リハビリテーション利用者を主な対象とし、ファッションに対する希望を実現し、臨床データを蓄積・応用することで個別性と多様性のあるサービスと商品開発を実施しています。 今回はこれまでの研究やどのように商品への反映に至ったのか、具体的に事例を合わせてご紹介させていただきます。 協働開始時のプレスリリースはこちら これまでの具体的な研究の進め方 協働開始から約2年間、病院での入院患者さま・訪問リハビリテーション利用者のみなさまと一緒に具体的な課題解決に向けて、以下のような段階に分けて調査・研究を進めています。 具体的には、ボタンやファスナーを使った衣類の着脱に課題を感じる方が多いため、マグネットボタンのリペアやジッパータブを使用するなどの提案を実施し、患者さまとセラピストで意志を確認し、現場の状況を踏まえて選択肢を検討します。 5段階の研究・調査 1. 病院でまず10症例ヒアリングや調査をする・患者さま:現状の課題や想いなど、ご自身の意思を伝えていただく・セラピスト:現場を見て動画撮影・メモを取り、対応すべき課題と解決策を検討 2. セラピストとSOLITで該当課題を解決出来るようなツール・パッケージを検討 3. 対応可能なツールとパッケージを選び、実際に実施・検証をする 4. 個別対応する中で症例ごとの研究を深めていく 5. 患者さまご本人がどの対応を希望しているか確認し、実際に介入する 介入の方法 / ツール・パッケージ内容 SOLITの既存パーソナライズプロダクトそのものを使用して対応 SOLITの衣服に活用されているパーツやデザインを使用して対応(例えば、ボタンを変更するなど) SOLITの複数のパーツやデザインをかけあわせたパッケージを使用して対応(例えば、生地やわき周り改善) SOLIT以外のツールやデザインによる対応 研究結果:脳卒中患者に対するマグネットボタン付きシャツでの更衣練習により更衣動作が改善した事例 SOLITのプロダクトを使用した研究結果の学会発表の内容の一部をご紹介します。これは、脳卒中患者に対するマグネットボタン付きシャツでの更衣練習により更衣動作が改善した事例です。...

回復期リハビリテーション・研究開発した製品についての学会発表に行ってきました

こんにちは!SOLITインターンのあつきです! 2023年2月24日(金)〜25日(土)に岡山県の川崎医療福祉大学で行われた、「回復期リハビリテーション病棟協会 第41回研究大会」にて、現在私たちが共同研究・調査を行う岸和田リハビリテーション病院の澤井さんによる発表がありました。 内容は、岸和田リハビリテーション病院、SDX研究所、SOLIT株式会社が協働で研究・開発したリハビリウェア「odekake」について。 「odekake」についての詳細はこちら 医療分野に限らず、学会に参加するのも初めての私が、学会発表をみて何を思ったのか、現場レポートをお届けします! そもそも、学会ってどんな場所? 開催場所となった川崎医療福祉大学は岡山県倉敷市にあり、今回の学会は9つの会場に分かれて行われました。私たちが開発したリハビリウェア「odekake」について発表された第7会場には、5〜60人ほどが参加されていて、医療福祉従事者の方はもちろん、学生さんたちもいて、みなさん興味深そうに発表を聞いていました。 今回、「odekake」についての発表があったセッションは、「病棟マネジメント」というテーマで、病棟での患者さんへのスムーズな対応について、さまざまな観点から発表されていました。 会場内では質問が飛び交い、研究発表を聞いて「自身の病院でも試してみる」という方もいらっしゃるなど、情報交換の場になっているのだと感じました。 いざ、リハビリウェア「odekake」の学会発表 セッションの中で行われた発表は、ほとんどが病院内での研究について。 インクルーシブファッションを取り扱うSOLITと、病院や施設のデジタルトランスフォーメーション推進や新規事業に携わるSDX研究所との協働開発はかなり異例のようで、みなさん珍しそうに、また興味深そうに聞いていました。 発表では、 中高齢者の87%が「おしゃれに関心がある」(西藤ら,2004)にも関わらず、着やすさが重視されおしゃれで障害に配慮した服は手に入れにくい 入院中の病衣やリハビリウェアは「誰かに会いたいとは思えない」ようなもので、心身へのマイナス要因や社会参加を制限している など、衣服の課題が挙げられました。 それらの課題に対して、伸縮性のある素材や、簡単に着脱できるマグネットボタンなど、「着やすい」し「着たくなる」リハビリウェア「odekake」を導入したことで、患者さんの着衣困難感が低くなり、ファッション性への満足度は高くなったという結果が報告されました! ファッション性が持つ心理面への影響を話している時、会場では頷きながら聞いている方が多く、ファッションが社会参加に重要だと思っている方も多いのだろうと感じました。 また、発表後、「医療分野だけでなく、他分野と共同でやったからこそできた提案だ」とコメントもあり、改めてこの協働研究の意義を感じることができました! 岸和田リハビリテーション病院 澤井さんからみたリハビリウェア 今回、学会発表をしてくださった澤井さんに、実際に病院内で「odekake」を導入してみてどうなのか聞いてみました。 ファッションに興味がある人への影響が大きいだろうと予想していたけど、ファッションに興味がない人でもマグネットなど服のデザインが便利だと喜ぶ人もいるので、いろんな人に、いろんな側面で響くのだと思った「着やすい」と「着たくなる」を同時に実現できるデザインにできたからこそ、より多くの人にとって良いものになったのだろうと思います。 ただリハビリウェアを買う、ということに抵抗のある人も多く、そのような人に対してどのように提案するかが難しいところだと課題も教えてくれました。 私が初めての学会発表で感じたこと...

回復期リハビリテーション・研究開発した製品についての学会発表に行ってきました

こんにちは!SOLITインターンのあつきです! 2023年2月24日(金)〜25日(土)に岡山県の川崎医療福祉大学で行われた、「回復期リハビリテーション病棟協会 第41回研究大会」にて、現在私たちが共同研究・調査を行う岸和田リハビリテーション病院の澤井さんによる発表がありました。 内容は、岸和田リハビリテーション病院、SDX研究所、SOLIT株式会社が協働で研究・開発したリハビリウェア「odekake」について。 「odekake」についての詳細はこちら 医療分野に限らず、学会に参加するのも初めての私が、学会発表をみて何を思ったのか、現場レポートをお届けします! そもそも、学会ってどんな場所? 開催場所となった川崎医療福祉大学は岡山県倉敷市にあり、今回の学会は9つの会場に分かれて行われました。私たちが開発したリハビリウェア「odekake」について発表された第7会場には、5〜60人ほどが参加されていて、医療福祉従事者の方はもちろん、学生さんたちもいて、みなさん興味深そうに発表を聞いていました。 今回、「odekake」についての発表があったセッションは、「病棟マネジメント」というテーマで、病棟での患者さんへのスムーズな対応について、さまざまな観点から発表されていました。 会場内では質問が飛び交い、研究発表を聞いて「自身の病院でも試してみる」という方もいらっしゃるなど、情報交換の場になっているのだと感じました。 いざ、リハビリウェア「odekake」の学会発表 セッションの中で行われた発表は、ほとんどが病院内での研究について。 インクルーシブファッションを取り扱うSOLITと、病院や施設のデジタルトランスフォーメーション推進や新規事業に携わるSDX研究所との協働開発はかなり異例のようで、みなさん珍しそうに、また興味深そうに聞いていました。 発表では、 中高齢者の87%が「おしゃれに関心がある」(西藤ら,2004)にも関わらず、着やすさが重視されおしゃれで障害に配慮した服は手に入れにくい 入院中の病衣やリハビリウェアは「誰かに会いたいとは思えない」ようなもので、心身へのマイナス要因や社会参加を制限している など、衣服の課題が挙げられました。 それらの課題に対して、伸縮性のある素材や、簡単に着脱できるマグネットボタンなど、「着やすい」し「着たくなる」リハビリウェア「odekake」を導入したことで、患者さんの着衣困難感が低くなり、ファッション性への満足度は高くなったという結果が報告されました! ファッション性が持つ心理面への影響を話している時、会場では頷きながら聞いている方が多く、ファッションが社会参加に重要だと思っている方も多いのだろうと感じました。 また、発表後、「医療分野だけでなく、他分野と共同でやったからこそできた提案だ」とコメントもあり、改めてこの協働研究の意義を感じることができました! 岸和田リハビリテーション病院 澤井さんからみたリハビリウェア 今回、学会発表をしてくださった澤井さんに、実際に病院内で「odekake」を導入してみてどうなのか聞いてみました。 ファッションに興味がある人への影響が大きいだろうと予想していたけど、ファッションに興味がない人でもマグネットなど服のデザインが便利だと喜ぶ人もいるので、いろんな人に、いろんな側面で響くのだと思った「着やすい」と「着たくなる」を同時に実現できるデザインにできたからこそ、より多くの人にとって良いものになったのだろうと思います。 ただリハビリウェアを買う、ということに抵抗のある人も多く、そのような人に対してどのように提案するかが難しいところだと課題も教えてくれました。 私が初めての学会発表で感じたこと...

ファッションと、障害をもつ青少年の社会参加と自尊心との関係に関する調査

調査について 本レポートは、ユタ州立大学と執筆者であるエマリーに協力を経て、2021年8月に公開された論文「The Relationship of Adaptive Clothing on the Social Participation and Self-Esteem of Adolescents with Disabilities」を、弊社SOLIT株式会社が日本語訳と要約をしています。 私たちSOLITは、自社のプロダクトを着てくださるみなさんの声からも、ファッションは機能的側面だけでなく心理的・社会的な影響が多いにあることを理解しています。しかし、まだまだ調査研究は足りず、学びながらデザインをし、そして商品として世の中に発信しながらも、日々改善を続けています。 このエマリーの調査は私たちに学びと勇気を与えてくれました。エマリー、ありがとう 今回はその調査結果についてお届けします。 はじめに 下肢や上肢に障害があると、着替えなどの日常生活が困難になることがあります。そしてその方々の多くは、車椅子や装具などの補助器具を利用しています。 従来の大量生産型の衣服は、そのような機器や障害に対応できるようなデザインであるとはいえません。障害者にとって、より効率的な衣服を作るためには、デザインプロセスそのもののの変更が必要です。 障害や運動機能の低下により、衣服の着脱が困難な人のためにデザインされたのが、「アダプティブウェア / インクルーシブファッション」と呼ばれるものです。 例えば、ズボンのサイドにマジックテープをつけて、足の装具にフィットしやすくしています。このような工夫により、障害者は障害に配慮しながらも、健常者と同じような服装をすることができます。衣服は、人が他人に自分をどのように見せるか、また自分自身についてどう感じているかを反映する、非常に重要な役割を担っています。さらに、衣服は社会的な状況や、周囲にいる人がどう感じるかにも大きな影響を与えます。 適応的な衣服に関する研究のほとんどは、衣服に必要な適応と、衣服が社会生活に与える影響に焦点をあてています。またそれら研究のほとんどは、成人の障害者の社会参加に必要な衣服の適応と、その衣服の影響に焦点を当てています。青少年の衣服、特に適応的な衣服との関係については、ほとんど知られていません。 本研究は、青年期の障害者と衣服の関係を理解するために実施されました。また、障害児の社会参加や自尊心と障害児の服装の関係についても調査しています。 Brown,...

ファッションと、障害をもつ青少年の社会参加と自尊心との関係に関する調査

調査について 本レポートは、ユタ州立大学と執筆者であるエマリーに協力を経て、2021年8月に公開された論文「The Relationship of Adaptive Clothing on the Social Participation and Self-Esteem of Adolescents with Disabilities」を、弊社SOLIT株式会社が日本語訳と要約をしています。 私たちSOLITは、自社のプロダクトを着てくださるみなさんの声からも、ファッションは機能的側面だけでなく心理的・社会的な影響が多いにあることを理解しています。しかし、まだまだ調査研究は足りず、学びながらデザインをし、そして商品として世の中に発信しながらも、日々改善を続けています。 このエマリーの調査は私たちに学びと勇気を与えてくれました。エマリー、ありがとう 今回はその調査結果についてお届けします。 はじめに 下肢や上肢に障害があると、着替えなどの日常生活が困難になることがあります。そしてその方々の多くは、車椅子や装具などの補助器具を利用しています。 従来の大量生産型の衣服は、そのような機器や障害に対応できるようなデザインであるとはいえません。障害者にとって、より効率的な衣服を作るためには、デザインプロセスそのもののの変更が必要です。 障害や運動機能の低下により、衣服の着脱が困難な人のためにデザインされたのが、「アダプティブウェア / インクルーシブファッション」と呼ばれるものです。 例えば、ズボンのサイドにマジックテープをつけて、足の装具にフィットしやすくしています。このような工夫により、障害者は障害に配慮しながらも、健常者と同じような服装をすることができます。衣服は、人が他人に自分をどのように見せるか、また自分自身についてどう感じているかを反映する、非常に重要な役割を担っています。さらに、衣服は社会的な状況や、周囲にいる人がどう感じるかにも大きな影響を与えます。 適応的な衣服に関する研究のほとんどは、衣服に必要な適応と、衣服が社会生活に与える影響に焦点をあてています。またそれら研究のほとんどは、成人の障害者の社会参加に必要な衣服の適応と、その衣服の影響に焦点を当てています。青少年の衣服、特に適応的な衣服との関係については、ほとんど知られていません。 本研究は、青年期の障害者と衣服の関係を理解するために実施されました。また、障害児の社会参加や自尊心と障害児の服装の関係についても調査しています。 Brown,...